23/07/2025

Esosomi in cosmetica: oltre l'hype

.png)

Un'analisi su regolamentazione, efficacia e opportunità di mercato

Il brusio attorno agli esosomi nel settore della bellezza è, in quest’ultimo periodo, quasi diventato assordante.

Di cosa si tratta? Sono minuscole vescicole extracellulari, con dimensioni comprese tra 30 e 200 nanometri, rilasciate naturalmente dalla maggior parte delle cellule dell’organismo. Agiscono come veri e propri "ambasciatori biologici", facilitando la comunicazione intercellulare attraverso il trasporto di molecole bioattive.

Il loro contenuto – composto da proteine, lipidi, acidi nucleici, enzimi, vitamine e minerali – svolge un ruolo chiave nei processi di regolazione cellulare e nel mantenimento dell’equilibrio dei tessuti.

Vengono presentati come la prossima frontiera della medicina rigenerativa applicata alla cura della pelle, promettendo di rivoluzionare i trattamenti anti-età. Con proiezioni di mercato che stimano una crescita globale fino a superare gli 800 milioni di dollari entro il 2032 (dato raccolto da Grand View Research), è fondamentale per gli operatori del settore andare oltre il marketing per i consumatori e analizzare criticamente le opportunità e i rischi reali.

La promessa scientifica: perché tanto interesse?

Alla base dell'entusiasmo c'è una solida plausibilità biologica. Gli esosomi sono vescicole nanometriche che agiscono come messaggeri naturali tra le cellule trasportando un carico bioattivo di proteine, lipidi e acidi nucleici. La ricerca, sebbene preliminare, suggerisce che il loro potenziale è, quindi, significativo in diversi ambiti.

La stimolazione della matrice extracellulare emerge come uno dei meccanismi più promettenti, con studi in vitro e pre-clinici che indicano la capacità degli esosomi di promuovere la sintesi di collagene ed elastina con una contemporanea inibizione gli enzimi che li degradano migliorando così, la struttura e l'elasticità della pelle.

Nel campo della rigenerazione dei capelli, poi, le evidenze emergenti sono promettenti e suggeriscono che possano stimolare i follicoli piliferi prolungando la fase di crescita e riducendo l'infiammazione del cuoio capelluto. Uno studio clinico randomizzato del 2020, pubblicato sull'International Journal of Trichology, ha mostrato un miglioramento della densità dei capelli nel 78% dei pazienti trattati, rispetto al 27% del gruppo di controllo.

Le loro proprietà immunomodulatorie si rivelano inoltre promettenti per calmare le irritazioni e supportare la guarigione dei tessuti attraverso un'azione antinfiammatoria mirata rendendoli interessanti per condizioni quali la pelle sensibile.

Meccanismo d’azione

Gli esosomi interagiscono con le cellule bersaglio attraverso tre modalità principali:

1. Segnalazione paracrina: si legano ai recettori specifici sulla superficie della cellula bersaglio attraverso interazioni recettore-ligando, in questo modo vanno ad attivare cascate di segnalazione intracellulare, dopodichè vengono endocitati nella cellula bersaglio o rilasciati direttamente nel citoplasma (da cui poi attiveranno la cellula bersaglio).

2. Endocitosi mediata: le cellule bersaglio inglobano attivamente gli esosomi attraverso processi di endocitosi permettendo il rilascio controllato del contenuto bioattivo all'interno del citoplasma.

3. Fusione diretta con la membrana: si fondono direttamente con la membrana plasmatica della cellula ricevente, trasferendo immediatamente proteine, acidi nucleici e altri componenti bioattivi nel citoplasma, innescando risposte cellulari specifiche.

Questi meccanismi permettono agli esosomi di modulare l'attività cellulare, influenzando processi come la proliferazione, la differenziazione e la risposta infiammatoria nei tessuti cutanei.

Il reality check normativo: un ostacolo critico

Qui la narrazione promozionale si scontra però con una dura realtà. Per qualsiasi azienda che opera o intende operare in Europa e negli Stati Uniti, il quadro normativo rappresenta il fattore più critico da considerare.

Produzione

Esosomi di derivazione animale e umana

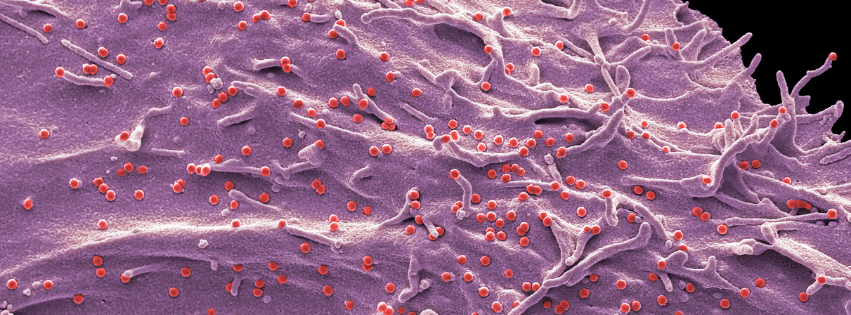

Gli esosomi vengono prodotti naturalmente dalla maggior parte delle cellule animali, incluse quelle umane, come parte del normale processo di comunicazione intercellulare. Queste vescicole nanometriche sono ubiquitarie nell'organismo: si trovano in tutti i tessuti, negli spazi intercellulari e nei fluidi biologici (sangue, urina, saliva, liquido sinoviale).

Il loro carico molecolare è estremamente ricco e include proteine funzionali, RNA messaggero (mRNA), microRNA (miRNA) e numerose altre biomolecole coinvolte nella trasduzione del segnale. La concentrazione è notevole: un singolo millilitro di sangue umano contiene circa 1×10¹² esosomi, evidenziando la loro abbondanza naturale e il ruolo centrale nei processi biologici.

Esosomi di derivazione vegetale

La ricerca ha rivelato che anche le cellule vegetali producono esosomi funzionali, aprendo nuove prospettive per il settore cosmetico. Queste vescicole vegetali svolgono un ruolo cruciale nella comunicazione intra-pianta, regolando processi fisiologici interni, ma dimostrano anche capacità di "comunicazione inter-regno" - la capacità di influenzare cellule di organismi diversi, incluse quelle umane.

Il vantaggio strategico degli esosomi vegetali risiede nella loro abbondanza naturale e facilità di estrazione, caratteristiche che li rendono particolarmente adatti per applicazioni industriali su larga scala, superando i vincoli normativi e di approvvigionamento degli equivalenti di origine animale.

Regolamentazione

In Europa, il Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici è inequivocabile: l'uso di materiali di origine umana nei cosmetici è vietato. Questo rende di fatto illegale la commercializzazione di qualsiasi cosmetico topico contenente esosomi umani nell'UE. Un loro eventuale uso terapeutico li classificherebbe come Terapie Mediche Avanzate (ATMP), sottoponendoli a un processo di approvazione estremamente rigoroso da parte dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).

Negli Stati Uniti, la situazione non è meno complessa. La Food and Drug Administration (FDA) ha dichiarato che attualmente non esistono prodotti a base di esosomi approvati dalla FDA. L'agenzia ha emesso molteplici avvisi di sicurezza e lettere di avvertimento a società che commercializzano questi prodotti con affermazioni terapeutiche come rigenerazione dei tessuti o trattamento di condizioni mediche, classificandoli come farmaci non approvati e prodotti biologici non autorizzati.

Il pivot del mercato: l'ascesa degli esosomi di origine vegetale

In risposta diretta a queste barriere normative e alle preoccupazioni etiche, l'industria si sta rapidamente orientando verso alternative non umane. Gli esosomi di origine vegetale, derivati da frutta, verdura ed erbe come cavolo, agrumi, cica o ginseng, sono oggi al centro dell'innovazione cosmetica.

I vantaggi percepiti sono chiari dal punto di vista dell'aggiornamento normativo poiché rientrano più facilmente nella classificazione dei cosmetici. Presentano, inoltre, un rischio inferiore di trasmissione di patogeni e rispondono alla crescente domanda di ingredienti "naturali" garantendo maggiore sicurezza e sostenibilità. La produzione, poi, risulta potenzialmente più semplice e meno costosa, offrendo migliori prospettive di scalabilità.

Tuttavia, anche in questo caso è necessaria cautela. La scienza dietro la "comunicazione inter-regno" - ovvero come le vescicole vegetali influenzano le cellule umane - è ancora più nascente e richiede una validazione clinica rigorosa.

Brand come Skin Moderne, EXO|E e Vegamour stanno già commercializzando questi prodotti, evidenziandone i vantaggi sopra citati.

Esosomi: sfide chiare e prospettive future

Per le aziende che guardano a questo mercato, le sfide strategiche da affrontare sono molteplici e interconnesse. La mancanza di standardizzazione rappresenta il problema più citato nella letteratura scientifica. L'assenza di protocolli standard per l'isolamento, la purificazione e il dosaggio rende difficile confrontare i risultati degli studi e garantire la coerenza dei prodotti. La comunità scientifica sta attivamente affrontando questi temi, come dimostrano eventi quali l' ISCT Exosomes Signature Series 2025, focalizzati proprio su questi ostacoli.

Il gap di evidenze cliniche costituisce un'altra criticità significativa. Mancano studi clinici su larga scala, indipendenti e a lungo termine, che dimostrino in modo conclusivo l'efficacia e, soprattutto, la sicurezza per le applicazioni cosmetiche. L'evidenza per applicazioni specifiche come le cicatrici da acne, ad esempio, si basa ancora su piccole serie di casi. I costi elevati delle tecnologie di purificazione si riflettono, inoltre, sul prezzo finale del prodotto e sulla scalabilità della produzione.

Il futuro degli esosomi si sta sviluppando su due binari paralleli: da un lato, un mercato cosmetico veloce e guidato dall'hype, focalizzato su applicazioni topiche e alternative vegetali; dall'altro, una pipeline farmaceutica lenta e rigorosa, che sviluppa esosomi come farmaci per malattie gravi, con ingenti investimenti e l'obiettivo dell'approvazione normativa.

In conclusione gli esosomi rappresentano senza dubbio una delle aree scientificamente più affascinanti per il futuro della cura della pelle. Tuttavia, per le aziende del settore B2B, l'entusiasmo deve essere bilanciato da una valutazione pragmatica del complesso panorama normativo, dei costi e del reale stato delle evidenze scientifiche. L'opportunità esiste, ma navigare con successo in questo mercato richiederà un forte impegno nella ricerca, trasparenza e una profonda comprensione delle normative vigenti.

Qual è la vostra opinione sul futuro degli esosomi nel settore beauty? L'industria si sta muovendo troppo in fretta o questo è il prezzo dell'innovazione?